ビアンコ先生大変です〜!

今度急に8分の6拍子の曲を振らないといけなくなったんですけど僕楽譜も読めません〜

どうしましょ〜!!

ネーロ、それじゃあ今日は一緒に

8分の6拍子の振り方を見てみよう!

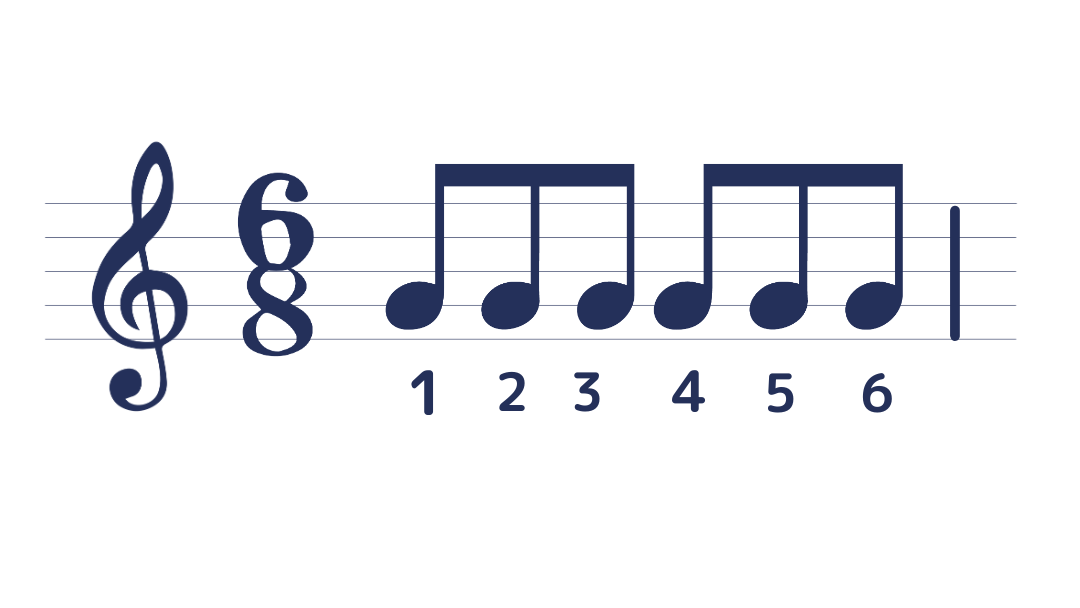

8分の6拍子数え方

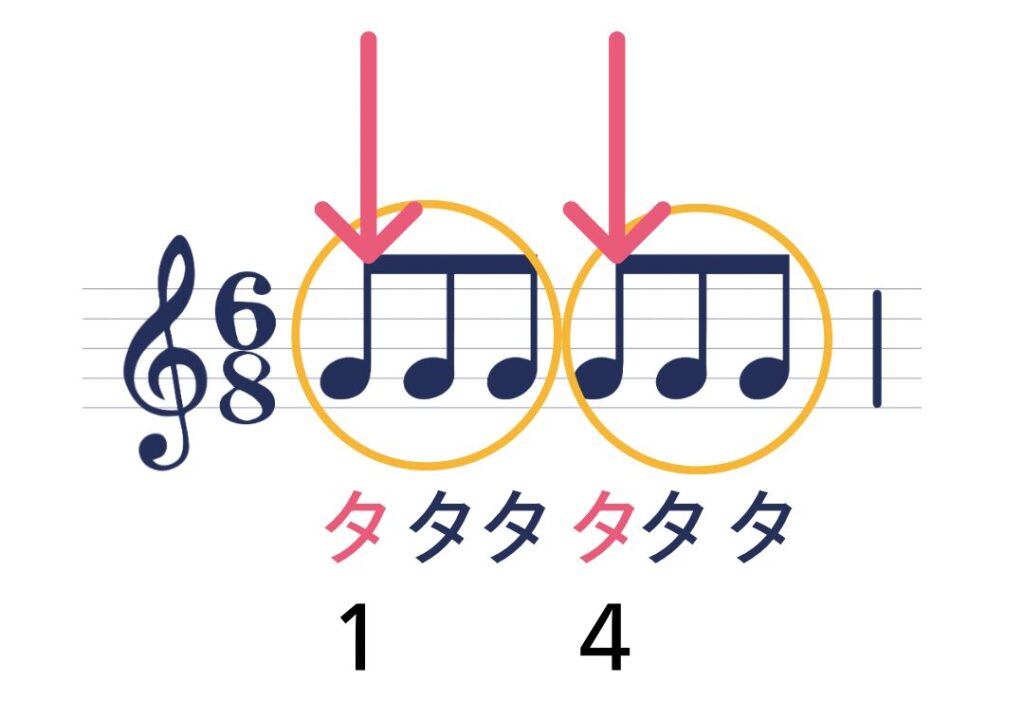

8分の6拍子は「1小節に八分音符が6つ入っていますよ」という意味になり下の様な楽譜になります。

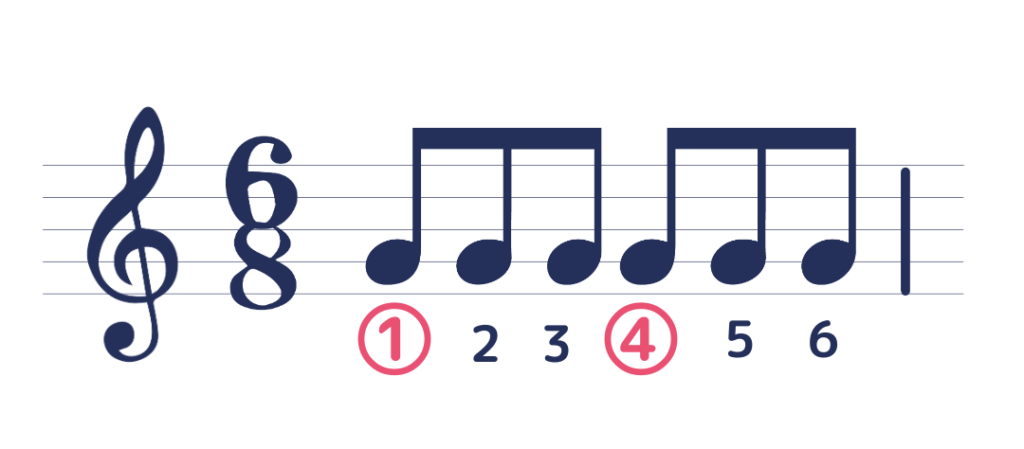

この8分の6拍子は実は下の楽譜のピンクの丸印のように2つのグループに分けることができます。

ですので8分の6拍子を演奏する時にはグループの最初の音1つ目と4つ目を「タタタ タタタ」と意識しながら演奏すると上手に演奏することができます

↓プロの指揮者が初心者の方へおすすめする音楽の基礎が書いてある楽典3選こちらもおすすめですよ!

8分の6拍子メトロノームの合わせ方

先ほどお話しましたように、8分の6拍子は二つのグループでできています

8分の6拍子をメトロノームで合わせる時には、1つ目と4つ目にメトロノームの音が「ピ・・ピ・・」となるように設定します

メトロノームの速度は最初はゆっくりから、少しずつテンポを早くしていくと上手に演奏ができるようになります

↓自分の演奏がテンポ通りできているか確認できるメトロノーム(チューナー付き)は便利ですよ!

8分の6拍子有名な曲

実は、年末によく演奏される有名な曲、ベートーヴェンの第九交響曲、通称第九の有名なフレーズ「晴れたる青空 ただよう雲よ♪」の楽譜も8分の6拍子で書かれています

↓8分の6拍子が出てくる第九の楽譜はこちらからご覧くださいね!

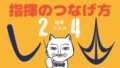

2拍子の指揮の図形

8分の6拍子の楽譜の読み方がわかったところでいよいよ8分の6拍子の指揮の振り方についてみてみましょう

先ほどお話したように8分の6拍子は2つのグループに分けることができる指揮は2拍子の図形を使って振ることができます

2拍子の図形は下のようになります。

ひらがなの「し」をイメージすると覚えやすいかもしれませんね。

↓プロの指揮者が初心者の方におすすめの指揮棒はこちらからご覧くださいね!

自分の体のサイズに合った指揮棒を探したい方はこちらのプロがオススメする指揮棒の選び方も参考にしてみてくださいね!

2拍子の指揮の振り方

STEP1 一拍目の振り方

①まずは図形のスタートの位置からひらがなの「し」を書くように思い切って右の端まで手を動かします。これが一拍目になります。

STEP2 二拍目の振り方

②その後右端にある右手を左上の「し」の書き始めの位置に向けて思い切って動かします。これが2拍目になります。

STEP3 繋げて振ってみよう

一度①②をつなげてみてみましょう!

この動作を続けることで簡単に8分の6拍子を振ることができます。

➡️プロの指揮者オススメの指揮者用譜面台、指揮台も参考にしてみてくださいね!

8分の6拍子の基本、2拍子の指揮の振り方をもっと詳しく動画で知りたい方はこちらも合わせてご覧くださいね!

8分の6拍子指揮の振り方

2拍子の振り方がわかったところで、8分の6拍子の指揮の振り方のポイントをみてみましょう。

最初の説明にあったように、8分の6拍子には一拍に3つ八分音符が入っています。ですのでこれを先ほどの指揮の2 拍子の図形に当てはめてみます。

まず、2拍子の一拍目に前半のグループの三つの八分音符が入ります。そして次に二拍目を指揮する時には後半のグループの三つの八分音符が入ることになります。

頭の中で八分音符を「タタタ タタタ」といいながら2拍子を続けて振るとリズム良く8分の6拍子を振ることができます。

最初はメトロノームなどを使って速くなったり遅くなったりしないように一定のテンポで振れるように練習すると少しずつ上手になっていくのが実感できると思います。

↓色々な楽譜を試して演奏してみたい!という方はこちらもおすすめです!

8分の6拍子の練習のコツ、8分の6拍子メトロノームの合わせ方などの動画も合わせてご覧くださいね!

さらに上手に振るコツ

さらに上手に8分の6拍子の指揮をするコツとしては、2つのグループに分けた頭の音(一つ目と四つ目)を頭の中で数えるときに少し強調します。

「タタタ タタタ」と少し強調しながら指揮を振ると、リズム感良く8分の6拍子の指揮を振ることができます。

➡️指揮者のコンサート、練習時の服装【男性編】【女性編】についても合わせてご覧くださいね!

8分の6拍子指揮の振り始め方

ビアンコ先生!8分の6拍子の振り方はわかったんですけど

指揮の振り始めはどこから始めればいいんですか??

ネーロ、いい質問だね〜

それでは8分の6拍子の振り始め方をみてみよう!

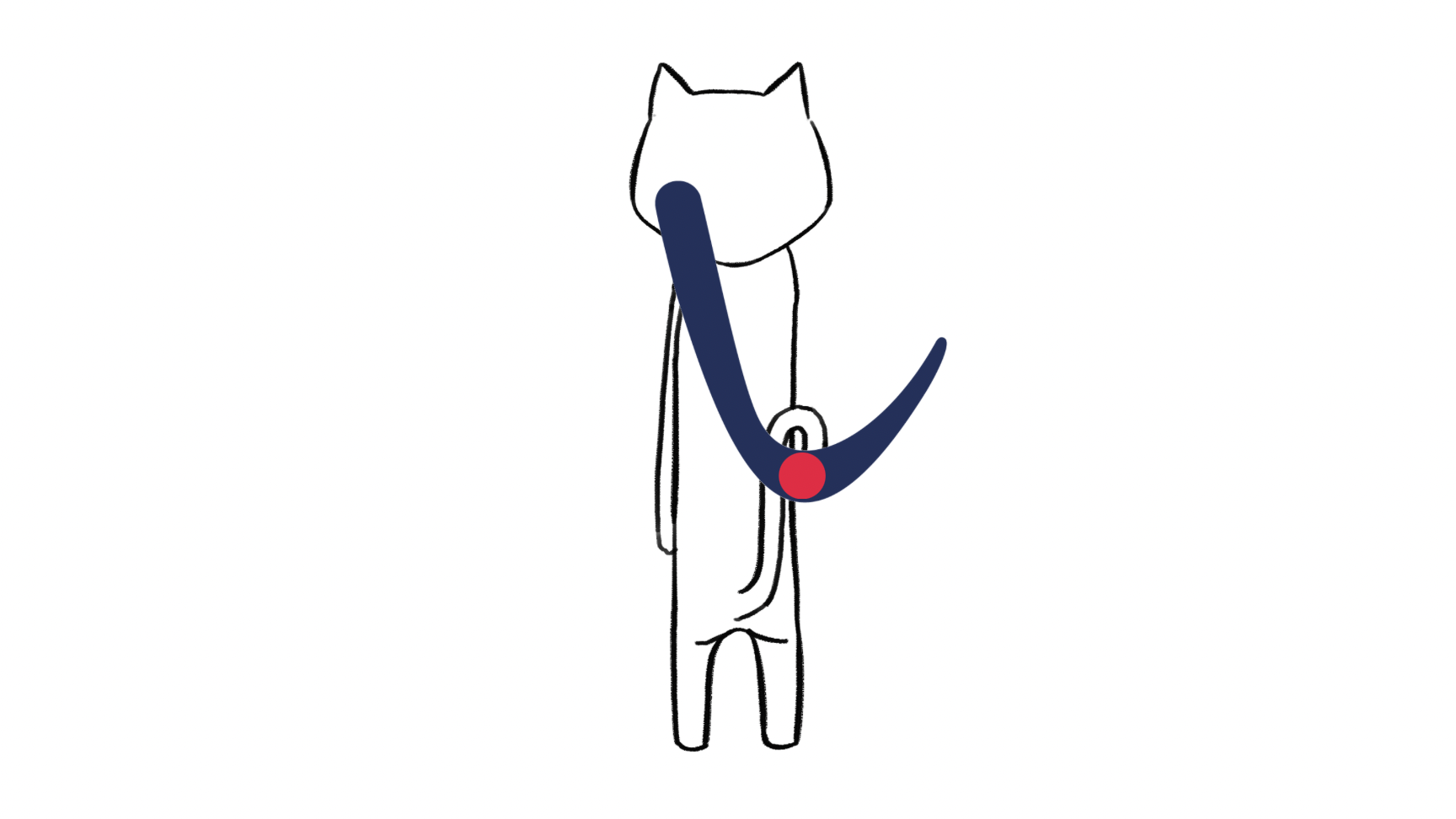

右手の構え方

まずは右手の構え方をみてみましょう。

右手をぶらんと自然におろした状態から腕を垂直に構えます。

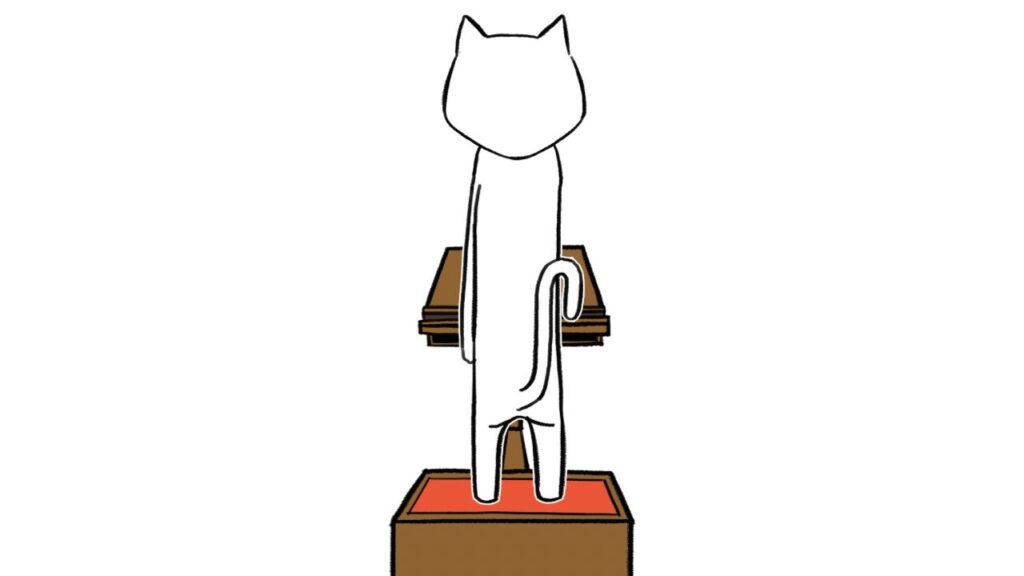

図形の大きさは鼻からおへそ付近を使います。先ほどの説明にもあったように8分の6拍子は2拍子の図形を使うので下の図のようになります。

みなさんと同じ方向から2拍子の図形をみてみましょう。赤い丸印があるところが右手の位置になります。

指揮棒を使って指揮をしてみようという方は、こちらのプロが教える指揮棒の持ち方も参考にしてみてくださいね!

↓自分の体にあった指揮棒をカスタマイズすることもできるこちらもオススメですよ!

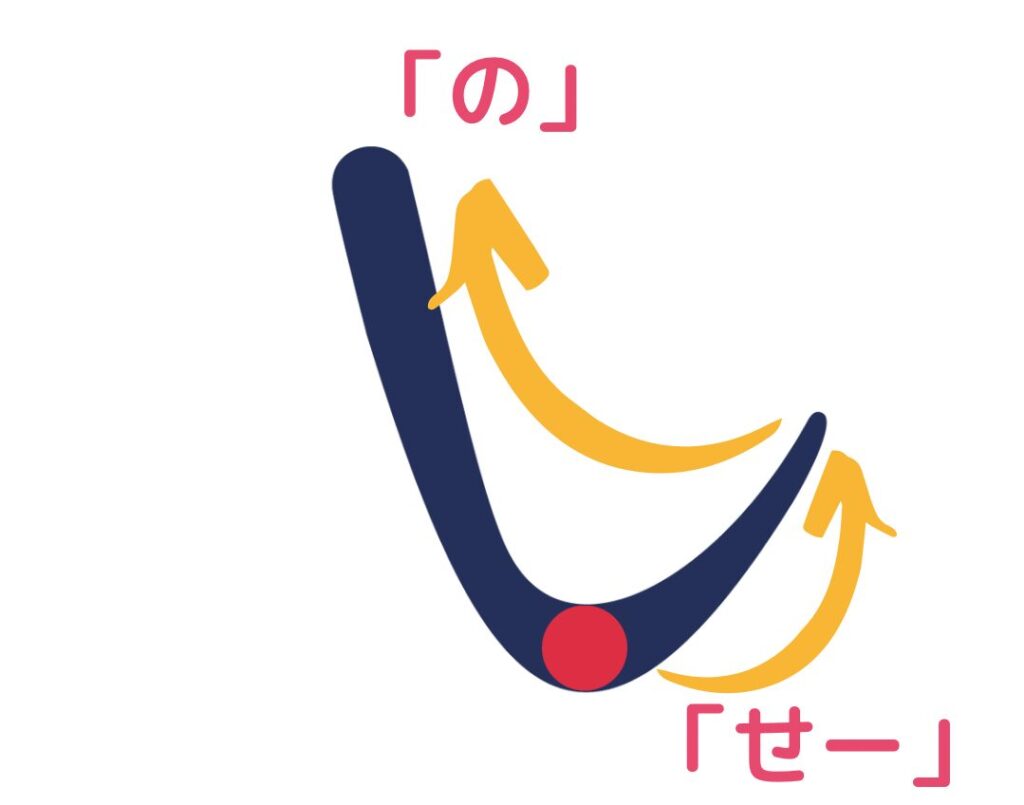

振り始めは「せーの」

それでは実際に2拍子の指揮の振り始め方をみてみましょう。2拍子の振り始め方は「せーの」でスタートします。

①まずは右手を赤い丸印のところへ持ってきます。そこから「せーの」の「せー」で右手を構えた位置から図形の右端に持っていきます。

②そして「せーの」の「の」で腕を左の端(ひらがなの「し」の書き始めの場所)まで一気に持っていきます。

この「せーの」の後に先ほど勉強した2拍子を続けて振ると簡単に2拍子を振ることができます。

「せーの」は曲のテンポを示すことができます。速い曲の時には速く「せーの」を振り、遅い曲の時はゆっくり「せーの」を振ることによって演奏者に次に続く曲のテンポを示すことができます。

8分の6拍子「せーの」のコツ

8分の6拍子の振り始めるときのコツは、指揮を振る前に「タタタ タタタ」と次に始まる音楽のテンポをイメージすることになります。

「せーの」の「せー」の間に八分音符を3つ「タタタ」、「の」を振るときにも八分音符を3つ分「タタタ」と曲のテンポをイメージして腕を動かします。

そうすることによって、これから始まる音楽のテンポを演奏者に的確に伝えることができます。

↓8分の6拍子演奏のコツも合わせてご覧くださいね!

8分の6拍子の指揮のコツ

8分の6拍子は急いでしまいやすい拍子ですので、指揮者は頭の中でしっかり「タタタ タタタ」というカウントを失わずに指揮をできるようになることがポイントになります。

最初は難しく感じるかもしれないですが、練習していくと一定のテンポで振り続けることができるようになりますので、がんばって練習してみてくださいね!

↓本格的に指揮を勉強したい!という方へは指揮者教科書の定番『斎藤秀雄 指揮法教程』もオススメです

両手でカッコよく指揮を振りたい!という方はこちらも合わせてご覧くださいね! 左手の使い方を詳しく解説しています!

リズムでお困りの方はこちらのリズムゲームでリズム感を鍛えてみてくださいね!

さらにリズムを鍛えたい方はリズムゲーム(中級編)でリズム感を鍛えてみてくださいね!

コメント